Il ruolo dell’informazione nella pandemia

A tu per tu con Ferruccio de Bortoli, giornalista di comprovata esperienza e professionalità che ha riflettuto con il pubblico sul ruolo della corretta informazione in contrasto alla dilagante ondata di misinformazione e infodemia

Si è concluso con i fuochi d’artificio il ciclo di webinar di FBK per la Salute che ha regalato, nei mesi scorsi, un ricco calendario di appuntamenti a tema Covid-19 dedicati sia al personale medico che ad un più ampio pubblico di interessati a sentir parlare persone finalmente competenti ed autorevoli. E non poteva esserci persona migliore di Ferruccio de Bortoli come chiosa finale di questo percorso all’insegna dell’informazione e della cultura di qualità. Giornalista professionista dal 1975, de Bortoli ha diretto due volte il Corriere della Sera, dal 1997 al 2003 e dal 2009 al 2015 e il Sole-24 Ore dal 2005 al 2009. Ha scritto per La Stampa, il Corriere della Sera e il Corriere del Ticino. Attualmente è presidente di Vidas e della casa editrice Longanesi.

“Io sono soltanto un giornalista”, ha esordito dicendo, comunicando fin da subito l’umiltà propria, più spesso che non, di chi in realtà avrebbe il diritto e la competenza di parlare al posto di chi, invece, non li ha. Eppure portiamo tutti le ferite, ancora fresche, di un’informazione che durante la pandemia ha fatto grossi danni, contribuendo al disorientamento di un popolo già fiaccato da una situazione inedita e gravosa. L’informazione, infatti, si è recentemente piegata al sensazionalismo e al clickbaiting, sfornando titoli e notizie il cui scopo principale era quello di attrarre lettori superficiali e facilmente vulnerabili.

La necessità imperante di avere risposte repentine per calmare gli animi e guidare una politica alle prese con la più grave contingenza dal dopo-guerra non ha aiutato: la buona informazione, quella del giornalismo serio, affidabile, autorevole, si sa, ha bisogno di tempo, di verifiche controfattuali, di analizzare correttamente le fonti. Chi la fa ha un rispetto profondo per la verità e si assume la responsabilità di quello che dice e traspone sulle pagine di un quotidiano o di un sito internet e sulle frequenze di una radio.

Ma in un mondo fatto di comunicazione istantanea, in tempo reale, fact-checking e controllo vengono inevitabilmente sacrificati e la qualità dell’informazione che ne deriva va molto al di là degli organi di informazione stessi. Il giornalismo di tradizione, quello del ‘900 a cui appartiene il relatore, ha assunto ormai un ruolo molto marginale all’interno della cosiddetta infosfera, per dirla alla Luciano Floridi: i giornalisti professionisti, oggi, risiedono in un’ansa laterale dell’universo dell’informazione, mentre nel secolo scorso ne erano al centro. Ora la rete e i suoi utenti autoproducono notizie che si diffondono di più dell’informazione di qualità, con un grado di pervasività e diffusione maggiore. La rete ha il merito di annullare le distanze, annullare costi e far interagire le persone, rendendo disponibili contenuti un tempo difficilmente accessibili con lo stesso grado di abbondanza e fruibilità. Ma ha anche un “dark side of the moon”: ha improvvisamente elevato tutti al grado di “presunti competenti”, sviluppando un’ipertrofia dell’ego che porta a pensare di poter dedurre tutto scorrendo distrattamente qualche notizia raccattata qua e là, fra un click e l’altro, quasi mai verificata.

Nasce così una nuova pandemia, che non ha origine in pipistrelli o armadilli ma fra i tasti di una tastiera e infetta tutti perché – al momento, almeno – conosce ben poche restrizioni: l’infodemia. Un articolo recentemente apparso sul New England Journal of Medicine propone un approccio medico all’informazione, cioè di applicare gli stessi modelli epidemiologici usati per studiare il virus – formulati, in Italia, dai ricercatori del centro Health Emergencies di FBK – anche per affrontare l’infodemia generata da disinformazione e misinformazione con sorveglianza in tempo reale, diagnosi accurata e risposta rapida, proprio come fosse una vera e propria malattia, un cancro virtuale. Paradossalmente, la rete riesce a individuare quasi subito le fake news che essa stessa genera, ma il problema sono le echo-chamber, potentissime casse di risonanza che raccolgono utenti accomunati da interessi, credo e convinzioni molto simili che alimentano esattamente con quello che vogliono sentirsi dire, secondo articolati algoritmi informatici. Siamo nelle maglie di quella che de Bortoli ha definito la trappola della verosimiglianza, che ci porta sostanzialmente a credere, a fidarci di contenuti che strizzano l’occhio al nostro personale pensiero e vengono pubblicati e condivisi da qualcuno che conosciamo, che magari stimiamo e di cui ci fidiamo. E la bufala è servita, totale o parziale che sia.

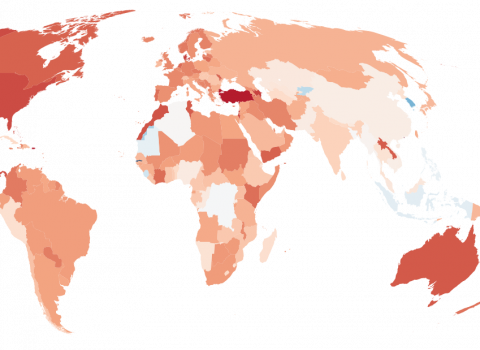

Soprattutto nella prima ondata della pandemia del marzo 2020, si è visto che molte fake news che infestavano la rete erano state diramate da bot o fonti totalmente anonime spesso domiciliate in Paesi non democratici come Russia, Cina e Venezuela e questo ci pone davanti a un’urgenza etica e deontologica che ci riguarda tutti: abbiamo imparato che in rete non può più essere ammesso l’anonimato che diffonde teorie complottiste, anche se in passato lo stesso è stato sovente difeso come forma di protezione della libertà di espressione individuale. Ma ora, forse, va ripensato, alla luce dei recenti fatti e del vigore che i nuovi mezzi di informazione sono andati assumendo.

Rimane ugualmente importante, tuttavia, non incorrere in facili generalizzazioni: nonostante gli errori fatti dai vari mezzi di informazione, è innegabile che durante la recente crisi sono emerse svariate professionalità che hanno aiutato la scienza, i medici e anche la politica ad affrontare una situazione inedita con pragmatismo e a raccontare il Paese nell’emergenza, segnalando quanto sia profondo e positivo, al di là di tutto, il nostro capitale sociale.

Va tenuto conto che esistono tanti tipi di stampa, tanti profili professionali che hanno alle spalle organi di informazione diversi con storie, competenze e scopi diversi. L’informazione, poi, è una catena lunga in cui le comunicazioni ufficiali vengono affiancate da dichiarazioni, personalismi e dati contradditori forniti talvolta dalle istituzioni stesse.

L’errore più grande commesso è stato, forse, omettere di spiegare alla popolazione di non addetti ai lavori che cos’è il metodo scientifico, un processo che procede per deduzioni che subiscono poi svariati e severissimi test, verifiche, contestazioni da un tribunale di pari. È solitamente un contesto necessariamente limitato infervorato da accesi dibattiti fra gli esperti stessi in cui il dubbio e l’incertezza sono ben accolti e scandagliati in tutti i loro lati d’ombra. Durante la pandemia, invece, gli esperti sono stati spettacolarizzati in modo eccessivo, sono stati trasformati in personaggi a cui venivano chieste verità e certezze granitiche impossibili da garantire in una simile situazione, senza contare che spesso sono stati interpellati anche su questioni che esulavano il loro specifico ambito professionale.

Il Comitato Scientifico stesso avrebbe dovuto spiegare cos’è l’incertezza scientifica e perché va rispettata e non incalzata. Il problema è il vuoto informativo che si crea, che viene subito a colmare la rete proponendo risposte alternative che non ci possiamo permettere. Oggi non è più ammissibile dire “non lo sappiamo ancora”, “il rischio zero non esiste in nessuna attività umana”, “potremmo doverci rimangiare quello che stiamo dicendo”. Bisognerebbe, piuttosto, abituare all’inevitabilità di una cultura del rischio, ammettere eventuali errori fatti, professare l’ignoranza del “so di non sapere” di Socrate dinanzi alla giuria che lo condannò a morte.