L’Effetto Tunnel Quantistico Macroscopico

Cerchiamo di capire il premio Nobel 2025 di John Clarke, Michel Devoret e John Martinis "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico"

In ogni campo della fisica —dagli acceleratori di particelle al magnetismo, fino all’ottica— vengono realizzati esperimenti quantistici straordinari, che ci hanno permesso non solo di comprendere in profondità il mondo subatomico, ma anche di sviluppare tecnologie come apparecchiature mediche, terapie avanzate e comunicazioni ultraveloci. L’elenco potrebbe continuare. Ciò che accomuna questi esperimenti è che i ricercatori lavorano con proprietà fondamentali date dalla natura: il rapporto giromagnetico fissato dell’elettrone, i livelli energetici discreti di un atomo, o la sezione d’urto di un’interazione fondamentale*. Con i circuiti superconduttori, però, queste proprietà non devono essere semplicemente accettate e utilizzate: possono essere decise. Quando parliamo di cosa rende i circuiti quantistici un campo di ricerca così vivace, sottolineiamo sempre un aspetto essenziale: la possibilità di ingegnerizzarli. Questa libertà di progettazione è ciò che li distingue davvero. Ancora oggi, nessun altro sistema quantistico può essere costruito e controllato con la stessa precisione di un circuito superconduttore.

Ma perché? Come mai nessun’altra piattaforma tecnologica riesce a fare ciò che fanno i circuiti superconduttori? La risposta è sorprendentemente semplice: le loro dimensioni. Per capirlo, torniamo per un momento alla scoperta dell’effetto tunnel quantistico. Dobbiamo capire perché fu una scoperta così importante, e perché è altrettanto significativo osservarlo in un circuito costruito dall’uomo.

Cominciamo dalle lampadine. Quando accendiamo una lampadina, una corrente scorre attraverso un filamento che emette luce. Gli scienziati della luce si accorsero presto che quella non era l’unica cosa emessa dal filamento. Se gli si avvicinava un pezzo di metallo, senza però toccarlo, si poteva misurare una corrente elettrica che attraversava il vuoto. Ciò significava che delle cariche elettriche, come gli elettroni, fluivano dal filamento al metallo senza alcun contatto. L’unica spiegazione era che il filamento non emettesse solo luce, ma anche elettroni. Tuttavia, questo poneva un problema: gli elettroni non avrebbero dovuto avere energia sufficiente per sfuggire al filamento, neppure se incandescente.

In un mondo in cui l’elettrone è un punto, un piccolo oggetto rigido e localizzato, ciò sarebbe impossibile. Ma il mondo in cui viviamo è quantistico, e nel nostro mondo non è così. Secondo la meccanica quantistica, è molto più difficile immaginare che cosa sia davvero un elettrone: i fisici lo descrivono attraverso una funzione d’onda, qualcosa di più nebbioso e sfuggente di una sfera rigida. Un’entità del genere è sfocata: non possiede una posizione o un’energia ben definite, e proprio per questo ha una certa probabilità di sfuggire dal filamento. Come possiamo capirlo?

Immaginate di osservare l’oceano da una scogliera in una giornata ventosa. Le onde si infrangono contro le rocce: anche se i vostri piedi rimangono asciutti, dietro di voi vedete formarsi onde più basse. Le rocce non sono una barriera perfetta, e una parte dell’energia delle onde le attraversa, dando origine a un nuovo moto ondoso dall’altra parte. Una particella quantistica si comporta allo stesso modo: anche se una barriera è troppo alta per essere superata, esiste sempre una certa probabilità che riesca a farlo. A differenza di un’onda, però, una particella può o passare o non passare: non esiste una via di mezzo. Col tempo, i fisici si sono abituati a questa natura bizzarra della meccanica quantistica, accettando che gli oggetti più piccoli —grandi all’incirca come un atomo— si comportino proprio così. Si tratta di un fenomeno affascinante, studiato in molti modi e utile a spiegare osservazioni inattese, come il decadimento alfa dei nuclei radioattivi.

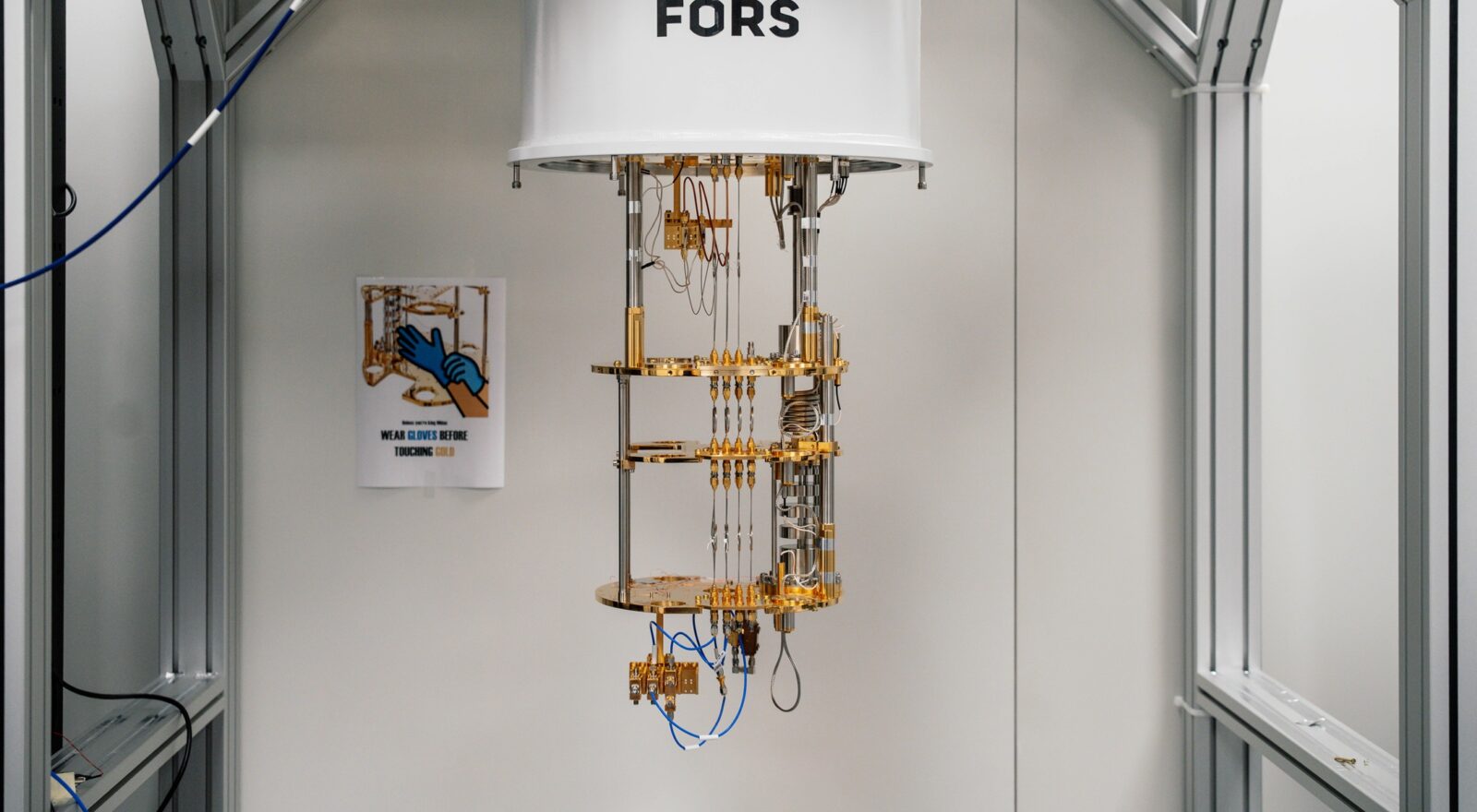

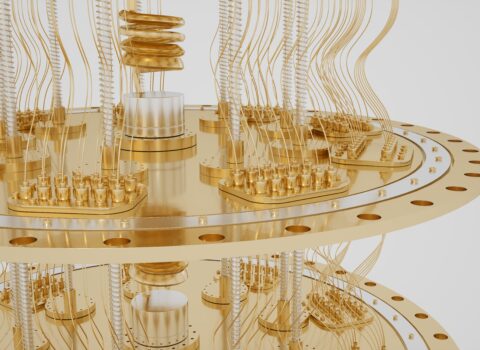

In un esperimento possiamo creare particelle esotiche che esistono solo per pochi miliardesimi di secondo, possiamo eccitare un atomo, torcerlo o persino romperlo. Non possiamo, però, progettarlo a nostro piacimento. Sorge allora una domanda: è possibile osservare effetti quantistici su una scala più grande, che possiamo controllare con la tecnologia di oggi? Nella seconda metà del XX secolo, alcuni scienziati cominciarono a provarci, scommettendo sulla superconduttività. Alcuni metalli, come l’alluminio o il piombo, non sono buoni conduttori a temperatura ambiente, ma se vengono raffreddati vicino allo zero assoluto (−273,15 °C) diventano improvvisamente i migliori conduttori possibili: superconduttori. La superconduttività è un fenomeno quantistico macroscopico, perché si manifesta a scale molto più grandi di quella atomica, e per questo fu presto identificata come piattaforma ideale per tentare di ingegnerizzare effetti quantistici.

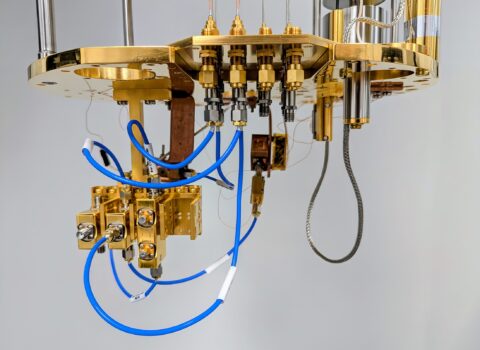

Torniamo per un attimo all’analogia dell’oceano. Il superconduttore è l’oceano, e le coppie di Cooper (che sostituiscono gli elettroni come portatori di carica) sono le onde. Manca solo la barriera, le rocce. In un circuito superconduttore, la barriera è costituita da un sottile strato isolante che interrompe il flusso di corrente, formando una giunzione. Proprio come le rocce, l’isolante non deve essere troppo spesso, ma se ha lo spessore giusto può permettere alle particelle di attraversarlo per effetto tunnel. Per verificarlo, basta controllare se alcune particelle riescono effettivamente a passare attraverso la barriera e raggiungere l’altro lato —esattamente come si fece, in un certo senso, con le lampadine.

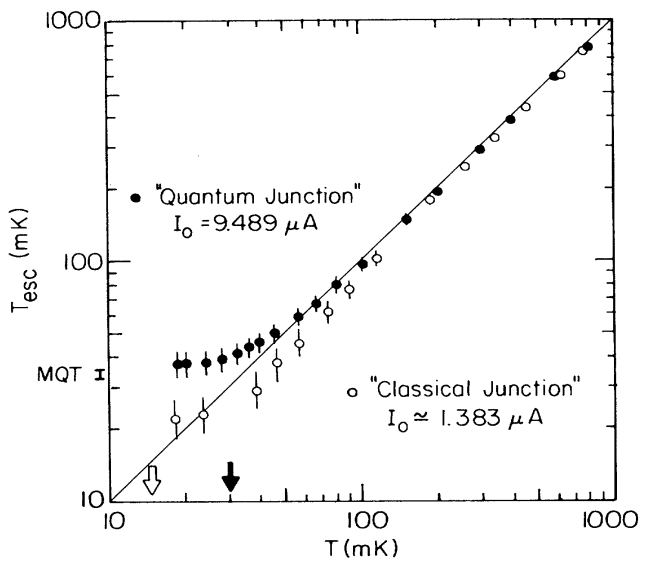

Gli esperimenti di superconduttività vengono condotti vicino allo zero assoluto, e a seconda di quanto ci si avvicina, possono dominare gli effetti termici o quelli quantistici. Questo fu ciò che misurarono Devoret, Martinis e Clarke nel 1985, come mostrato nel grafico qui sotto. Osservarono che le loro giunzioni potevano comportarsi in due modi diversi. In un caso, la corrente attraversa la giunzione grazie al calore (la linea retta, etichettata come “classica”); nell’altro, al di sotto di una certa temperatura, il calore smetteva di avere un ruolo, lasciando spazio all’effetto tunnel quantistico. Così, mentre nel primo regime abbassare la temperatura riduce il passaggio della corrente, nel secondo raffreddare la giunzione sotto un certo valore non ha più alcun effetto.

Finora ho evitato di dare numeri, ma a questo punto sono fondamentali. Le giunzioni di cui parliamo —al centro di questo e di altri premi Nobel— possono avere dimensioni dell’ordine di alcuni micron. Sono ancora una frazione del diametro di un capello, ma migliaia di volte più grandi di un atomo. Ecco perché la dimostrazione dell’effetto tunnel quantistico macroscopico fu così importante, ha mostrato che la meccanica quantistica non vive solo nel mondo subatomico, ma può essere progettata, costruita in laboratorio e sfruttata per ideare nuove tecnologie.

Non serve immaginare dove porterà tutto questo, perché lo stiamo già vedendo. Ciò che negli anni Ottanta era un tema di nicchia, discusso in piccoli gruppi durante le conferenze, è oggi uno dei campi più attivi e dinamici della fisica, dal quantum sensing, dove i circuiti quantistici permettono misure di precisione senza precedenti, al quantum computing, che promette di rivoluzionare l’informatica del futuro. Non a caso, il comitato ha scelto di premiare una pietra angolare della tecnologia quantistica —la fisica dei circuiti superconduttori— più che sulle sue applicazioni, lasciando forse spazio ad altri riconoscimenti negli anni a venire.

*Questi termini possono intimidire, ma non è necessario capirli per proseguire con la lettura. L’unica cosa da ricordare è che si tratta di proprietà fissate dalla natura, su cui gli scienziati non hanno voce.