Siamo fragili, ma non inermi: cambiare è possibile

Uno spunto di riflessione fra morale e fragilità umana ai tempi del coronavirus, del filosofo di FBK-ISR Paolo Costa. Ma la buona notizia è che possiamo fare la nostra parte e cambiare

Sono in molti a pensare che l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando in questi giorni sia la sfida più insidiosa che potesse capitare a una società complessa come la nostra. Da dove nasce questo sentire comune?

In genere le spiegazioni che si leggono sui giornali ruotano attorno a un concetto chiave, quello di «fragilità». L’idea di fondo è che la grande lezione che ci starebbe impartendo l’epidemia di coronavirus è che siamo creature più fragili di quanto pensassimo.

Come filosofo, potrei forse essere d’accordo con questa tesi se le persone che la sostengono intendessero dire qualcosa del genere. Le vite morali di noi esseri umani sono fragili perché possono capitare situazioni che ci mettono di fronte a scelte sulle cui conseguenze abbiamo scarsissimo controllo. In effetti, da qualche settimana siamo continuamente costretti a prendere decisioni di cui non solo non siamo in grado di misurare gli effetti, ma nemmeno la qualità morale. Le nostre giornate sono infatti sovrastate da dinamiche statistiche, mentre a noi il più delle volte servirebbe piuttosto capire quali danni potremmo infliggere alle persone in carne e ossa con cui abbiamo continuamente a che fare: non è che il nostro tenerle a distanza le offenderà? E la massima di privilegiare sempre e comunque la salute pubblica è compatibile con i nostri doveri speciali verso le persone che amiamo? E che ne è di tutti gli altri beni che vanno al di là del valore della salute – ad esempio la libertà personale o la democrazia – nel momento in cui la nostra coerenza morale potrebbe comportare dei danni non alla nostra vita, ma alla vita degli altri?

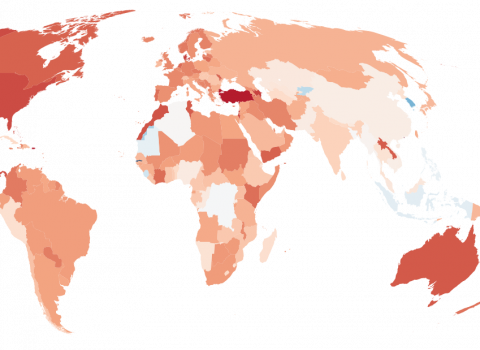

Queste sono in effetti domande difficili, ma quello che vogliono in genere dire le persone quando sostengono che ci siamo scoperti fragili, è che da qualche settimana ci saremmo accorti di essere mortali. Ma, consentitemi la franchezza, serviva davvero una pandemia per scoprire di essere creature finite e vulnerabili? Fatta eccezione per qualche adolescente in pieno delirio di onnipotenza, mi sembra un’ipotesi azzardata. Personalmente sono convinto che persino la fiducia smisurata che gli uomini moderni ripongono nella tecnologia sia più il sintomo di un senso acuto della propria fragilità biologica che non viceversa.Verosimilmente si avvicina di più al vero chi ci fa notare che nelle circostanze difficili in cui ci troviamo la nostra mortalità ci si è materializzata davanti agli occhi nelle vesti di una contingenza estrema. Ci sentiamo abbandonati cioè a una specie di gigantesca lotteria globale dove l’evoluzione degli eventi è quasi interamente affidata alla sorte – sia nel senso dell’evoluzione dell’epidemia (perché in Italia e non in Austria? Perché in Corea e non in Vietnam?) sia nel senso del decorso di una ogni giorno sempre più probabile infezione (perché a me due linee di febbre e ad un altro una polmonite?). E questo ci disorienta, anche se la verità dura da digerire, a ben vedere, è che per gente meno privilegiata di noi questa è da sempre la norma, non l’eccezione alla regola.

Tirate le somme, comunque, la vera fragilità a cui l’emergenza del coronavirus ci ha posto di fronte non è affatto la nostra mortalità individuale. È piuttosto la sorprendente vulnerabilità di una civiltà che ha scelto come modus vivendi quella che il sociologo Hartmut Rosa ha opportunamente descritto come una forma di vita basata sulla stabilizzazione dinamica: viviamo in società, cioè, che per stare in equilibrio devono continuamente correre. Non possono né rallentare né tantomeno fermarsi. Devono freneticamente innovare, competere, aumentare la produttività, l’efficienza, la mobilità, ecc., mentre non sembrano curarsi della vulnerabilità dei legami sociali. Non nego che una società del genere abbia molte virtù e parecchi lati eccitanti, mi limito solo a constatare che essa ha ben poco a che fare con la precarietà che caratterizza per definizione gli equilibri naturali.

Chi avesse ancora dei dubbi in merito può fermarsi un attimo a riflettere sulle virtù che sarebbero indispensabili oggi (umiltà, pazienza, solidarietà, serietà, spirito di sacrificio, stanzialità) e le doti che sono invece più apprezzate (e remunerate) nel nostro mondo (assertività, velocità, competizione, ironia, egocentrismo, mobilità). Se a ciò si aggiunge l’adesione quasi automatica all’idea che la propria felicità costituisca il bene soverchiante in ogni circostanza, diventa facile capire come mai un virus più subdolo che potente possa avere messo al tappeto una società sofisticata come la nostra.

Non c’è tuttavia nulla di inevitabile in questa diagnosi. Le persone infatti possono cambiare: non sono condannate a rimanere quello che sono per via di qualche presunta legge scientifica. È questo il motivo per cui la scienza può aiutarci solo al cinquanta per cento a superare questa crisi. L’altra metà dipende dalla nostra capacità di fare tesoro di quella sapienza (laica o religiosa, non importa) che ci insegna da millenni che gli esseri umani hanno al loro interno, e grazie alla loro capacità di tessere relazioni, le risorse sufficienti per portarsi all’altezza delle parti migliori di sé. Non sono solo gli esempi inimitabili di santi ed eroi a ricordarcelo, ma siamo tutti noi ad averlo dimostrato in quei momenti per nulla eccezionali in cui abbiamo scoperto che il centro della nostra esistenza non coincide affatto con il nostro misero ego. Si può fare. Si può rapidamente cambiare e portarci all’altezza delle parti migliori di noi stessi. Non sarà una verità dimostrabile scientificamente, ma è una verità non meno granitica. Semplicemente anziché dimostrata, va testimoniata. Motivo in più per rimboccarsi le maniche.

Verrà poi il momento di tirare le somme e capire insieme quali siano le lezioni da ricavare da questo inatteso corpo a corpo con la nostra fragilità. Nulla potrà più essere come prima dopo questa emergenza sanitaria. E anche se non tutto potrà essere come desidereremmo che fosse, sapremo tutti per esperienza che possiamo fare molto meglio di quanto ritenevamo erroneamente di essere in grado di fare après le déluge (“dopo la tempesta”, ndr).