Frontiere terrene, mondi extraterreni

Biniam in preghiera tra Ventimiglia e Taranto

Senza patria

senza passaporto e denare

Partimmo all’inferno

senza ‘o paraviso pe’ mmane

Nuje simmo chilli ca vottano o tuocco

e ‘a sciorta se‘a vanno a cerca’

Nun fottono accidono e po‘ chiagneno addu mamma’

[Senza patria né passaporto e denari,

Partiamo dall’inferno senza la certezza del paradiso

Noi siamo quelli che lanciano la conta

E la sorte/fortuna la vanno a cercare

Non fottono, uccidono e poi piangono dalla mamma]

(Almamegretta, Amaromare – Controra, 2013)

È quasi sera. Il cielo violaceo riflette i suoi ultimi raggi di luce sulle pareti dei palazzi delle Gianchette, affacciati sul fiume Roja. Proprio qui, a Via della Tenda, si trova la chiesa che da diversi mesi ospita alcune decine di migranti, per lo più donne e bambini, di passaggio per Ventimiglia. Su un muretto tra la chiesa e il corso del fiume sostano un gruppo di eritrei, con i quali mi fermo a parlare.

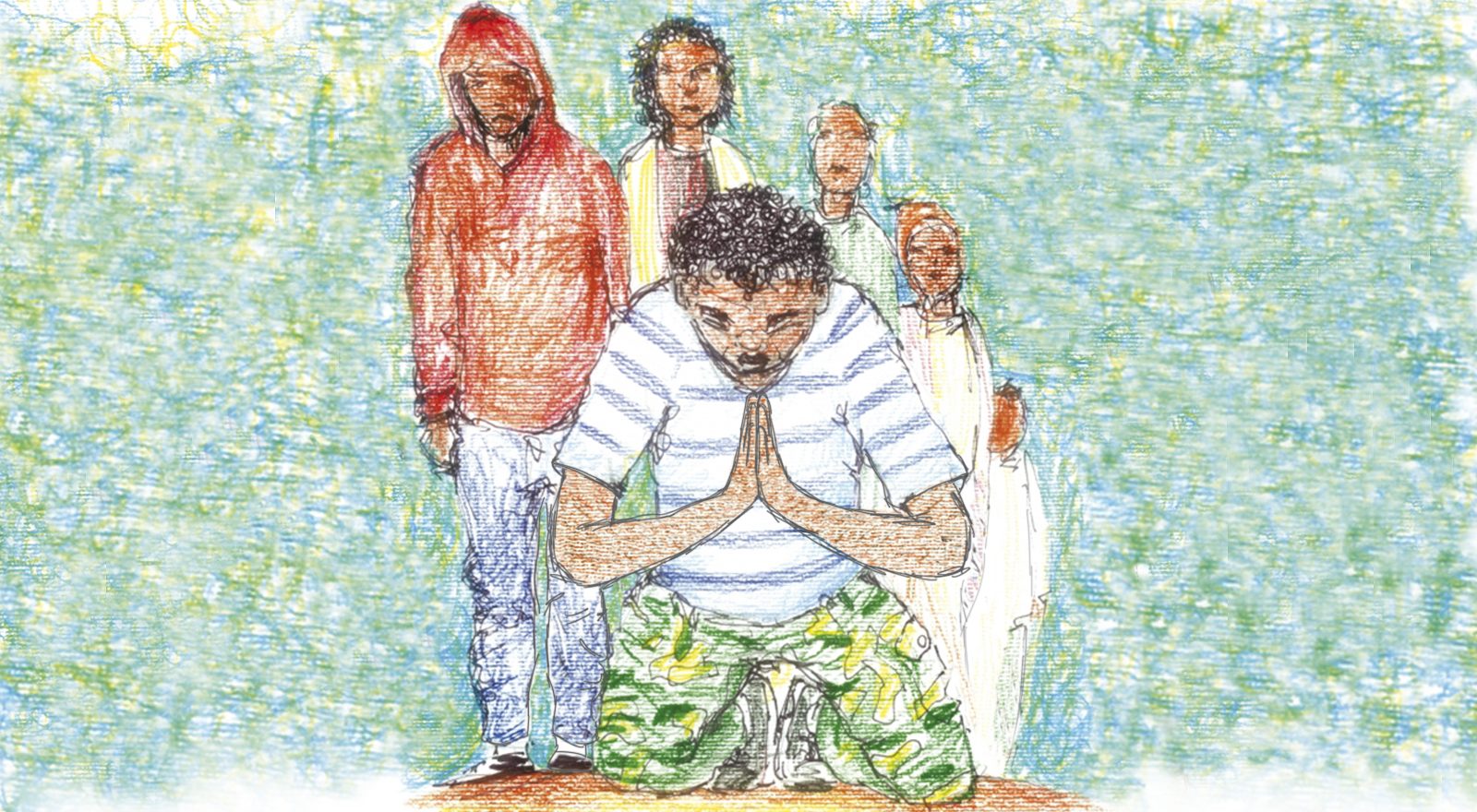

Biniam (nome di fantasia), sta pregando e chiede ai santi (i cristiani ortodossi d’Etiopia ed Eritrea sono soliti non rivolgersi direttamente a Dio) la forza per passare la frontiera e stabilirsi in Francia. Aspetto che finisca per poi potergli rivolgere discretamente qualche domanda sulle sue preghiere: mi spiega che sta chiedendo alle divinità la pazienza e la perseveranza, due caratteristiche fondamentali se si vuole sopravvivere alla frontiera.

Ventimiglia, mi spiega, è una parte della menghedi (la strada, il viaggio) verso una vita considerata migliore, verso i parenti e gli amici che vivono già nei paesi del nord Europa.

Biniam non riesce ad accettare i tempi in(de)finiti e le destinazioni incerte previsti dal programma europeo di re-location. Lui vuole raggiungere la sua meta prima possibile, perché di anni ne ha già persi tanti tra il viaggio verso l’Europa e il servizio militare a tempo indeterminato a cui sono costretti tutti i cittadini eritrei dai diciotto ai cinquant’anni. Dieci anni trascorsi tra addestramenti e lavori sfiancanti, quasi forzati, in opere di edificazione, talvolta per aziende straniere.

Di tempo, Biniam, non ne vuole più perdere: ha 32 anni, una moglie e due figli che sono rimasti a Khartoum in attesa di sue notizie, magari di un aiuto economico, e forse un giorno del ricongiungimento familiare. Il Nord Europa rappresenta la possibilità di contrapporre ad un’esistenza sofferente, quella in Eritrea, una vita dignitosa per lui e la sua famiglia. “Non è vita quella” (lett. Heywot aykwennen), esclama con amarezza. Si guarda intorno: alcuni ragazzini eritrei stanno discutendo con un personaggio che potrebbe essere un passeur, altri siedono sul muretto raccontandosi vicendevolmente l’esperienza dell’ultimo tentativo di attraversamento del confine, dei fermi della polizia e del respingimento in Italia. A quel punto Biniam mi rivolge nuovamente lo sguardo e aggiunge con amarezza: “non è vita neanche questa”.

Un pezzo di territorio italiano che va dalla frontiera delle Alpi marittime a Taranto è diventato la gabbia in cui Biniam si sente intrappolato: tre volte ha provato ad attraversare la frontiera; mi mostra i graffi che si è procurato nell’ultimo viaggio attraverso i boschi. I primi due tentativi di attraversamento del confine sono andati incontro al fermo della polizia francese che, senza tenere in considerazione la volontà di Biniam di fare richiesta d’asilo (vedi puntata precedente), lo ha riconsegnato alla polizia italiana che lo ha prontamente rispedito all’hotspot di Taranto, 1180km a sud-est di Ventimiglia. Di fronte a tutto questo, Biniam riconosce la limitatezza del proprio spazio di azione terreno, al quale rimedia creandosene un altro sul piano spirituale. “Adesso non dipende più soltanto da me” mi dice “ma dalla volontà di Dio (lett. Il lavoro di Dio: ”amlak srah”).

La dimensione dell’incertezza viene quindi abitata dal linguaggio religioso: la cultura torna a svolgere quel ruolo, definito dall’antropologo Ernesto de Martino, di esorcismo del negativo dell’esserci. La capacità, cioè, di mettere in ordine il mondo, di addomesticarlo, sul piano materiale o su quello simbolico, contrastando l’insorgere del caos e la perdita del ruolo agente del soggetto. Per de Martino, la cultura è ciò che è in grado di garantire al soggetto la presenza nel mondo, lo svolgersi di un ruolo agente in contrasto con la sensazione e la posizione di “essere agito da” forze incontrastabili della natura o della struttura sociale.

È significativa in questo senso la preghiera che consente a Biniam di recuperare almeno sul piano simbolico una possibilità di azione autonoma e di non lanciarsi come mero oggetto tra le spire del regime di frontiera che restringe lo spazio di azione dei migranti. È nell’intreccio tra il piano simbolico, l’azione e la struttura sociale che va analizzata la produzione culturale dei migranti.

Non solo le prassi di gestione dei flussi intorno alla frontiera francese respingono Biniam a Ventimiglia, ma un particolare dispositivo lo conduce fino a Taranto, ossia a più di mille chilometri di distanza. Nel novero delle strutture Hotspot sul suolo italiano, tra cui Pozzallo, Lampedusa e Trapani, quello di Taranto è l’unico ad essere collocato sul territorio continentale. Inoltre alla struttura pugliese è riservato un ruolo strategico che va ben oltre i semplici interessi nazionali. Si tratta di un luogo la cui disposizione fisica è definita da tensostrutture ed è collocato tra il porto e la zona industriale della città pugliese, un luogo ad alta concentrazione di sostanze inquinanti. A differenza degli altri hotspot – tutti collocati tra la Sicilia e Lampedusa – quello di Taranto non riceve soltanto migranti provenienti dai salvataggi in mare, anzi questi costituiscono la minoranza, ma svolge principalmente il ruolo di ricettore degli stranieri intercettati dalla polizia su tutto il territorio italiano, principalmente sul territorio di frontiera di Ventimiglia. La Commissione per i Diritti Umani del Senato, presieduta da Luigi Manconi, metteva in risalto proprio questo ruolo riportando come esso rientri nel piano presentato dal Capo della Polizia Gabrielli (secondo il quotidiano La Repubblica invece il piano sarebbe da attribuire direttamente all’ex Ministro degli Interni Angelino Alfano) di “alleggerimento dei territori di confine”. Prima di marzo 2016 alcuni migranti venivano trasferiti – o deportati, secondo un linguaggio più radicale – dai territori di confine alle strutture in Sicilia tramite voli aerei. Da quel momento è stata invece inaugurata una nuova procedura che, in soli 7 mesi, ha condotto nella struttura pugliese 9.528 migranti catturati sul territorio italiano. Questi sono gli ultimi dati ufficiali, ma i monitoraggi di varie reti di attivisti segnalano il fenomeno come costante, se non in aumento. Si tratta quindi di una pratica volta ad assecondare le volontà degli altri stati europei di confinare i migranti nei paesi costieri. Tuttavia, lo sguardo sugli interessi in gioco va intrecciato con una ricostruzione delle varie logiche e grammatiche culturali che li favoriscono, così come vanno analizzate le conseguenze di tali trasferimenti.

I migranti catturati dalle autorità francesi vengono consegnati alla polizia italiana che talvolta decide di applicare questa procedura di trasferimento verso Taranto. Non sono però soltanto i catturati in Francia ad esserne oggetto: spesso anche i migranti intorno alla stazione di Milano (certamente non un territorio di frontiera in senso stretto) sono stati colpiti da operazioni analoghe il cui unico criterio era il colore della pelle. Inoltre, lo stesso territorio di Ventimiglia e relativo spazio urbano, è stato talvolta palcoscenico di retate di migranti trasportati poi verso Taranto.

Dopo la cattura vi è un particolare stato di fermo, sino a 24 ore, che precede una identificazione in loco e poi il trasferimento a Taranto dove gli interessati vengono re-identificati. Il trasporto avviene tramite i bus della Riviera Trasporti, società a cui è stato appaltato questo servizio.

Lettori diversi porranno qui domande diverse: il lettore moderato attento alla spesa pubblica potrebbe chiedersi: “quanto costa tutto ciò?”; il lettore più curioso si chiederà invece “perché vengono portati a Taranto per una identificazione che è stata già fatta e che, comunque, può essere fatta in loco?”; il radicale che ha letto Foucault e Agamben, infine chiederà “ma quali sono le condizioni che definiscono la deportabilità di queste persone?”. In realtà tali domande non sono così separate e, applicando alcuni concetti della letteratura scientifica attuale, ne mostreremo le intime connessioni e risonanze.

Ognuno di questi viaggi costa circa 5.000€, al netto degli operatori delle forze dell’ordine per scortare i convogli, ai quali, in regime di trasferta, va pagato lo straordinario, il vitto e l’alloggio. Ogni bus contiene al massimo 50 persone, anche se non sempre ne viene sfruttata la capacità totale. Approssimiamo quindi per difetto: dividiamo i 9.528 per 50, ottenendo una stima di 190 viaggi. Moltiplichiamo i 190 viaggi per 5000€, derivandone che da marzo a ottobre 2016 sono stati spesi all’incirca 952.000€. Nell’ipotesi che il numero dei trasferiti si sia mantenuto costante e proiettando fino a oggi la spesa necessaria a tale procedura, possiamo stimare che essa abbia raggiunto o addirittura superato i 2 milioni di euro complessivi. Una spesa pubblica cospicua che va considerata oltre la categoria di “spreco di fondi”: essa è indice dell’applicazione di uno specifico orientamento ideologico che prevede l’investimento di risorse economiche a fini punitivi e repressivi nei confronti dei migranti, a fronte di un conseguente disinvestimento sulle politiche di inserimento e integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del Paese. Senza considerare l’inesistenza di investimenti volti invece alla creazione di passaggi sicuri per i migranti dai paesi del Sud all’Europa.

Giunti a Taranto – come spiega un dossier di STAMP – i migranti vengono identificati e inseriti in percorsi diversi, inerenti a specifiche posizioni giuridiche: coloro che vengono ritenuti “illegali” secondo le normative in vigore, sono soggetti a un decreto di espulsione. In molti casi esso non assume la forma esplicita dell’accompagnamento coatto alla frontiera, ma di un allontanamento dalla struttura con un documento che intima ad abbandonare spontaneamente il territorio italiano decorsi i 7 giorni dall’identificazione: questa pratica prende il nome altisonante di espulsione differita. Abbastanza facile immaginare – come tra l’altro fanno gli stessi membri del Senato della Repubblica che hanno stilato il report del marzo 2017 – che queste persone non lasceranno mai realmente e volontariamente il territorio italiano, ma più realisticamente, andranno ad arricchire le fila di quella umanità irregolarizzata e potenzialmente ricattabile, quindi soggetta alle varie forme di sfruttamento lavorativo. Non è necessario inoltrarsi in condizioni metropolitane o territoriali remote o recondite per vedere il volto dell’economia sommersa: la osserviamo mentre lavora nelle nostre campagne e nelle nostre imprese edili, o nel mercato della prostituzione e nelle reti criminali.

Coloro che invece richiedono asilo, dopo qualche giorno (talvolta settimane) nell’hotspot, sono inseriti nei percorsi di accoglienza e quindi trasferiti in strutture SPRAR o CAS. Infine, sottolinea ancora l’inchiesta del Senato, chi è già inserito in percorsi di accoglienza e ha la propria struttura altrove in Italia, viene rilasciato senza però i fondi per l’acquisto di un titolo di viaggio per farvi ritorno. Facile anche per loro immaginare le modalità con le quali guadagnare i soldi necessari a tornare nella propria città di accoglienza o alla frontiera per ritentare l’attraversamento.

Alessandra Ballerini, avvocato esperta di diritti umani e immigrazione, dichiarava a La Repubblica già nel settembre 2016 la sua perplessità rispetto a tale procedura di trasferimento che non è giustificata da nessuna norma di legge: la libertà di circolazione dei richiedenti asilo non è una condizione limitata in termini giuridici. Inoltre, il trasferimento coatto di persone che sono state già identificate non è previsto dal codice.

Come ricorda anche Giuseppe Campesi (Chiedere asilo in tempo di crisi, in Pinelli B, Marchetti C. (a cura di), Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, Edizioni Cortina, Milano, 2017), il trattenimento delle persone per identificazione, sulla base della legge 191/1978, è consentito per un massimo di 24 ore e comunque con l’obbligo di dare avviso all’autorità giudiziaria. Campesi fa riferimento a tale legge in merito ai trasferimenti, ed alla detenzione nelle questure, dei migranti che si oppongono al foto-segnalamento, pratica priva di copertura giuridica. Lo stesso pare tuttavia applicabile anche alla fattispecie qui analizzata: non sembra esservi la copertura giuridica per un trasferimento forzato da un territorio ad un altro dopo un trattenimento che in molti casi dura oltre le 24 ore.

La domanda che emerge di conseguenza riguarda la creazione delle condizioni di deportabilità di queste persone: il piano previsto da Gabrielli, o da Alfano, si radica infatti nella necessità di venire incontro all’obbligo politico, ancora una volta non scritto, di alleggerire la pressione migratoria sui Paesi del centro e del nord Europa, e non di rispondere a una questione di tipo legale. Ciò che consente di applicare tali misure in assoluto regime di eccezionalità è la definizione dei migranti in termini di emergenza (sebbene i flussi migratori abbiano una storia almeno ventennale), di minaccia alla pubblica sicurezza, e di attinenza col rischio terroristico.

A ben vedere, ciò da cui dissentono i migranti è il sistema della gestione dei flussi di cui sono i destinatari. Coloro che stanziano a Ventimiglia o tentano l’attraversamento del confine sono in gran parte persone che hanno diritto a un posto nel sistema italiano di accoglienza, la maggior parte come richiedenti asilo in Italia mentre una parte più piccola (quasi esclusivamente afgani, siriani ed eritrei) è candidata nel programma europeo di re-location, uno dei pilastri dell’approccio hotspot che però non sembra aver ottenuto i risultati sperati. Tanto i primi che i secondi sono ospitati in centri di dimensioni variabili, spesso confinati al di fuori dei centri abitati, senza nessuna certezza sui tempi e sul successo delle procedure che li riguardano. I richiedenti asilo attendono talvolta diversi mesi per l’intervista con la commissione che valuterà la loro richiesta di asilo, e in caso di pareri negativi, con i diversi appelli, possono passare anche degli anni, dopo i quali la risposta finale potrebbe anche essere definitivamente negativa. Coloro che sono invece candidati nel programma di re-location aspettano diversi mesi per ottenere infine il trasferimento verso una destinazione spesso da loro non gradita. Tali centri, oltre all’incertezza, sono anche caratterizzati da un tratto tipico dell’umanitarismo attuale, che è l’ambiguità tra l’accoglienza e il controllo: i centri di accoglienza mantengono infatti in qualche modo un carattere detentivo, che si può ben notare nel fatto che per allontanarsene vi è bisogno di permessi particolari senza i quali non solo si incorre nella perdita del diritto all’accoglienza, ma anche in una sospensione della propria domanda di asilo, che, dopo dodici mesi, viene dichiarata estinta.

Molta letteratura scientifica attuale ha messo in luce le analogie tra questo sistema di centri di accoglienza e i campi rifugiati nei paesi del Sud del Mondo, perché entrambi risponderebbero appunto alla stessa logica umanitaria che trasforma i soggetti in vittime, giustificando quindi una presa in carico caritatevole che si limita al mero mantenimento in vita delle persone. Mantenere in vita senza però offrire al soggetto uno spazio di autonomia, prospettive di futuro, possibilità di elaborare un nuovo progetto individuale di inserimento in una comunità, sembrano essere i tratti di questo approccio, che in ultima analisi si dimostra anche un dispositivo di controllo. In questa direzione sembra possibile leggere le dinamiche che ne scaturiscono: creare dipendenza dai meccanismi dell’aiuto umanitario, confinare questa umanità in campi isolati dal resto della popolazione e gestirli in modo che essi diventino il loro unico ambiente di vita.

In questo modo oggi l’Europa pratica il governo delle popolazioni migranti e pone in atto una forma di gestione delle diseguaglianze globali volta ad amministrarne gli effetti senza mai metterne in discussione le cause.

Di fatto, da diversi punti di vista, il sistema dei centri di accoglienza risponde ad una logica di semi-detenzione e di stoccaggio dei corpi migranti (dai quali si ricava anche un cospicuo profitto): si pensi al meccanismo appena citato che non consente di uscire dai centri se non per pochi giorni e con permessi speciali, pena la perdita del diritto all’accoglienza. Rispetto a questa forma di “devianza” (non dalla legge, ma da una precisa strategia di gestione della popolazione) va letto allora il comportamento di chi abbandona i centri e stanzia a Ventimiglia nel tentativo di attraversamento.

Ciò che infrangono i migranti in transito non è il codice penale, ma l’ordine sociale che ha previsto per loro un posto ben preciso, di cura e confinamento nei campi, con luoghi, modalità e tempi previsti da altri: essi rinunciano al loro ruolo di vittime salvate e prese in carico dal sistema umanitario occidentale che mira ad autorappresentarsi come accogliente e caritatevole, e mostrano invece un loro ruolo attivo di soggetti con un progetto, con la volontà di organizzare la propria vita in maniera autonoma, con la determinazione di ripudiare quelle forme di accoglienza, di attraversare le frontiere e di rivendicare propri spazi di azione.

Di fronte a questa presa di posizione “incarnata”, le pratiche delle autorità europee rispondono con un livello extragiudiziario che trova la sua giustificazione nella costruzione dei migranti come intrinsecamente pericolosi: di fronte a soggetti non ascrivibili, nella maggior parte dei casi, alla categoria di “rei”, il governo opera una sovrapposizione tra “migrante” e clandestino, “illegale”. In definitiva, è con la costruzione del migrante come pericolo, delle frontiere come una questione di mero ordine pubblico, dell’errata percezione del terrorismo islamico che passerebbe attraverso le reti migratorie (fatto contrastato dalle biografie degli effettivi attentatori di questi anni) che si forgia un nuovo diritto in forza del quale individui liberi sono trasformati in soggetti detenibili e deportabili. A quando, c’è da chiedersi, il passaggio dai migranti ad altre categorie?

Mentre penso tutto questo, Biniam ricomincia a pregare, mostrando come solo un piano simbolico ed extraumano in cui il bene vince sempre, può dare la forza per sopportare, ma anche criticare e mordere le strutture sociali che definiscono e limitano la capacità di azione individuale.

La RUBRICA “Il governo europeo della migrazione” è a cura di OSVALDO COSTANTINI, associate researcher presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler, impegnato nelle linee di ricerca sugli stili di vita e i conflitti. Nell’ambito di questo interesse si muove a cavallo tra le pubblicazioni scientifiche e gli interventi pubblici sulla stampa, soprattutto in relazione a quegli aspetti delle #migrazioni maggiormente legati agli immaginari, ai desideri, e alle connesse frustrazioni e disillusioni che muovono le azioni di questi nuovi “dannati della terra”.

GLI ARTICOLI PRECEDENTI:

Le Alpi Marittime

Emisfero Hotspot

Il governo europeo della migrazione

Copertina: Francesco Piobbichi, Terra e libertà; modifiche: Giorgia Miorelli, studentessa (scuola Artigianelli, Trento).